自作ファイャーバード、久々の進捗です。今回から数回に分けてネックにトラスロッドを仕込んでゆきます。

トラスロッド?

常に弦に引っ張られているギターのネックは何もしないと曲がってしまいます。いわゆる「ネックが反る」というやつでして、ギターの宿命とも言うべき永遠の問題。これを何とかするために、ネックにはトラスロッドと呼ばれる鉄の棒が入っているのです。

トラスロッドが一体どのようにネックの反りに効果があるかの説明はまたの機会としましょう。とにかくコイツを仕込まない限りギターは楽器として成立しないわけで、ギター作りの中でも非常に重要なイベントなのです。家を建てる時の地鎮祭といったところでしょうか。

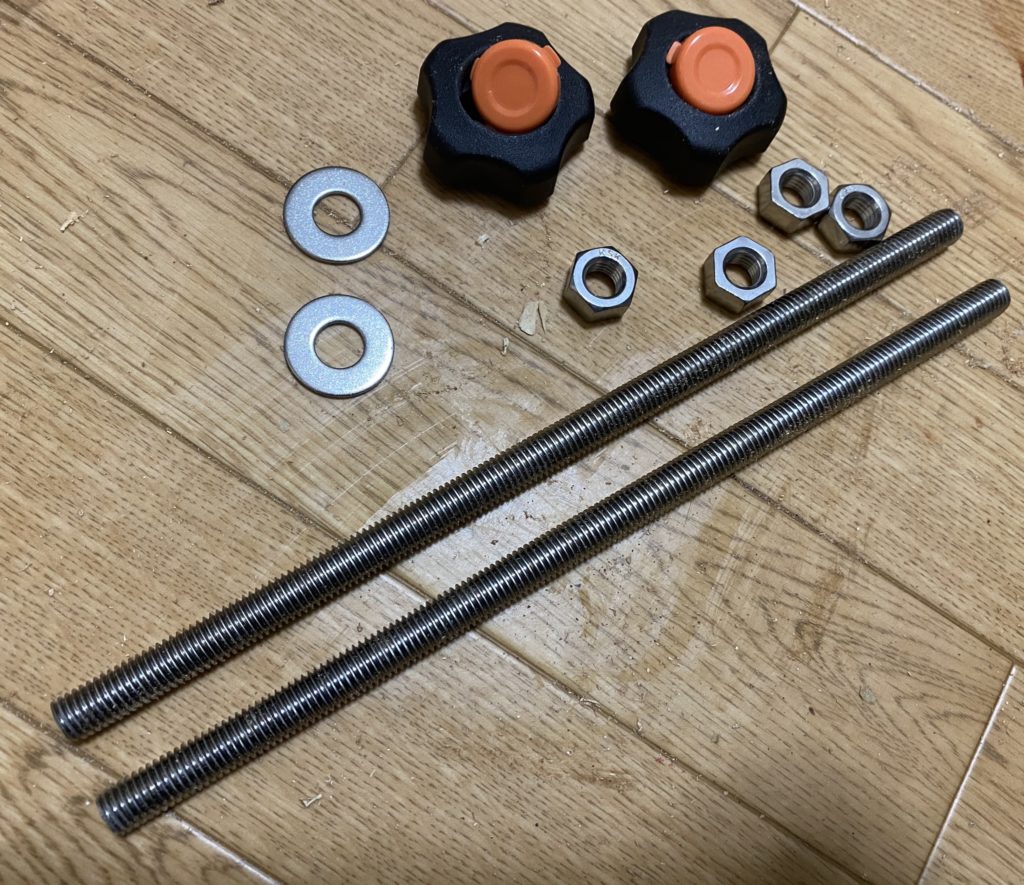

トラスロッドといっても種類はいろいろあるようです。お値段もそれほどでもないので(ただの鉄の棒ですから)試しにいろいろ購入してみました。

トラスロッドは本来、鉄の棒を「湾曲」させて仕込む事でネックの反りを直します。湾曲させるわけですから、湾曲した溝を掘らなくてはなりません。湾曲した溝……? いきなり途方に暮れそうになりますが、最近は真っ直ぐな溝を掘るだけで大丈夫なトラスロッドが多いようで、筆者の買っている安物ジャンクギターにもだいたいこのタイプが入っています。要するに手間がかからないというわけですな。

さらには通常、弦に引っ張られてお辞儀をするようにネックが曲がる「準反り」に加え、ネックがそっくり返る「逆反り」にも対応した「両利き」と呼ばれるトラスロッドがありまして、仕込み方も簡単なので当初はこれにしようと計画しておりました。

ところがです。あれこれ調べてみると、オーソドックスな湾曲させるタイプも、それほど難しくなさそうだと判明。急遽、この古典的なトラスロッドを入れる事にしたのであります。初めてのトラスロッド作業なのだから簡単な方法でやればいいじゃないかと思われるかもしれませんが、なんだか意外に単純で面白そうなんですよ、湾曲させる方法が。

まずは指板の乗る面を平らにします。ここで前回作った木工バイスが活躍します。材料が固定されているとやすりがけも楽しいものです。

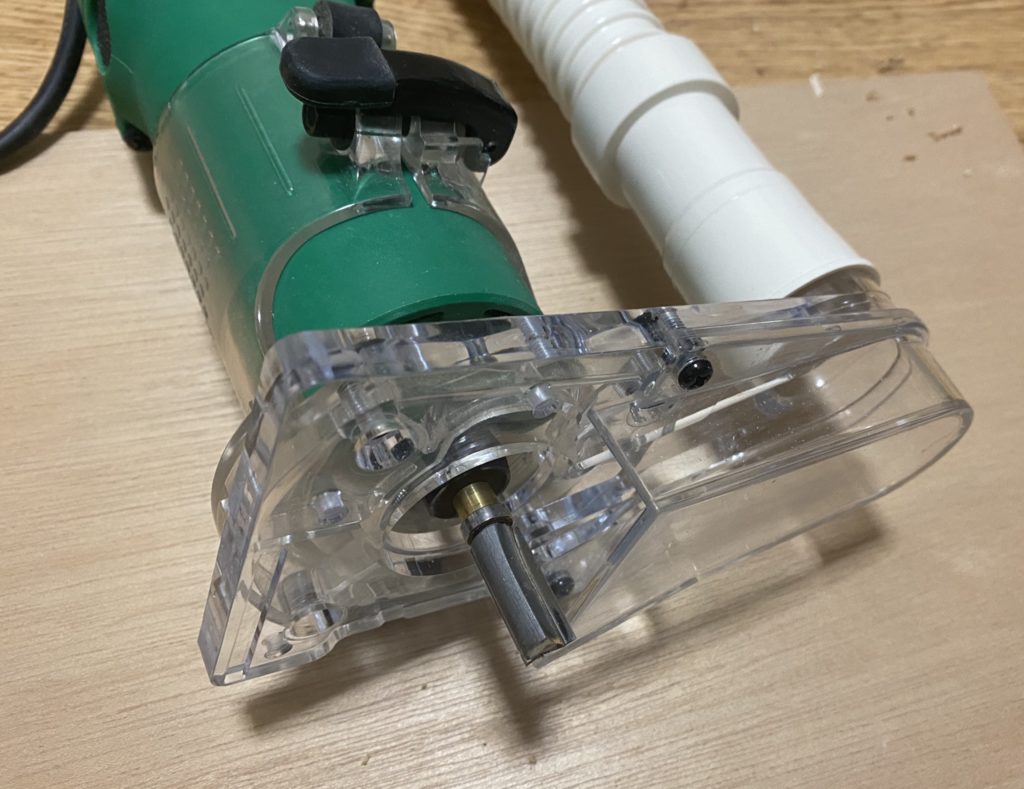

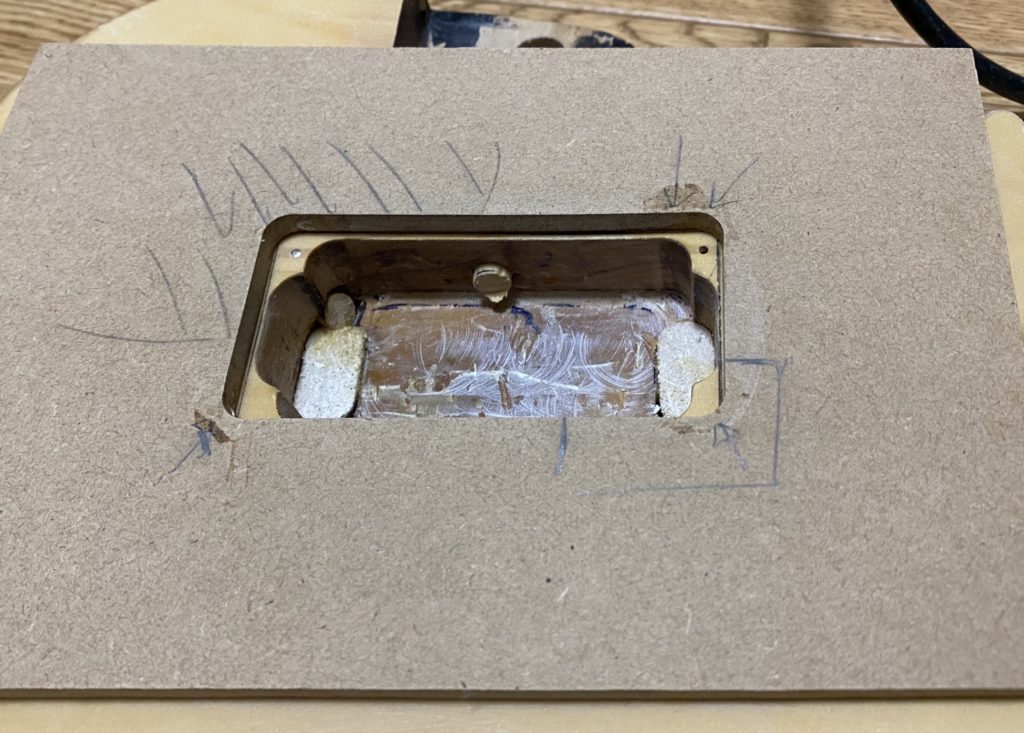

そこそこ平面が出たら、トリマー加工用のジグをセットします。ジグはMDF板にトリマーのガイドの幅に合わせてスリットを開けただけの簡単なもの。これをネックの厚みに合わせて湾曲さててビスで固定します。なるほど、これで自然なカーブを作れるわけですな。

準備ができて、何度かリハーサルをしたら、いざ本番! 一気には行かず、ビットの長さを調節し、少しずつ溝を深めてゆきます。

見事に出来上がりました!

しかし……、

むむむ!!??

曲がってる……

お分かりいただけただろうか。

ネック上方、ヘッド側が僅かに……いや、そこそこ左にずれてしまいました。

埋めて彫り直そうかとも考えました。しかし、ズレたとはいえ致命的なレベルではないと信じてこのままゆくことにしました。指板を貼れば見えなくなるし。問題があるとすればトラスロッドの効き具合です。将来、ネックが反ってしまい、ロッドの調節でもカバーできなくなった時は指板を剥がしてトラスロッドの仕込みをやり直せばいいのです。

というわけで、無事に(?)溝掘りが終了したトラスロッド編、続きます。