これまでは自宅や出先でノートパソコンをペチペチしたり、どこぞの会議室であーだこーだ言うのが主な仕事だったわけですが、コロナをきっかけにそんな作業スタイルも一変。今ではパソコン作業も、打合せも、ほとんど家でやってます。

そこで導入したのが大型ディスプレイ。

リモート会議などでは、書類を開いて、さらにリモート用の画面を表示……といった具合にどうしてもノートパソコンの小さな画面では不便に感じてしまうことが多くなりました。さらに、眼精疲労からの肩凝りにも悩まされていたというのもあり……「大きな画面で文字をでっかく表示させてゆったり仕事をすればさぞ快適じゃろう」と思ったわけです。

結果は大正解。むしろなぜもっと早く買わなかったのか。大型ディスプレイ万歳。

そんなわけで今回はディスプレイを乗せる台。いわゆるモニタースタンドを作りました。ディスプレイの下にキーボードやノートパソコンをしまったりできるやつです。すごく便利そうじゃあありませんか。

正直、買ってもそんなにお高いものじゃありません。中にはUSB端子なんかついていたりして、とてもよさげです。でも作ります。作りたいので。

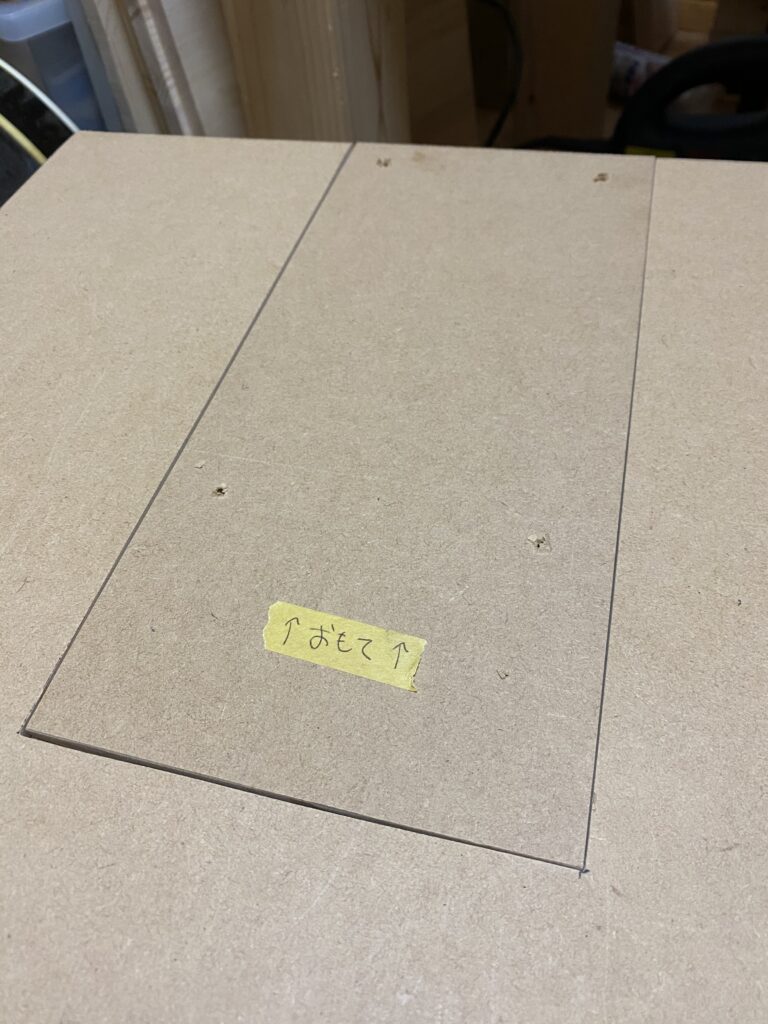

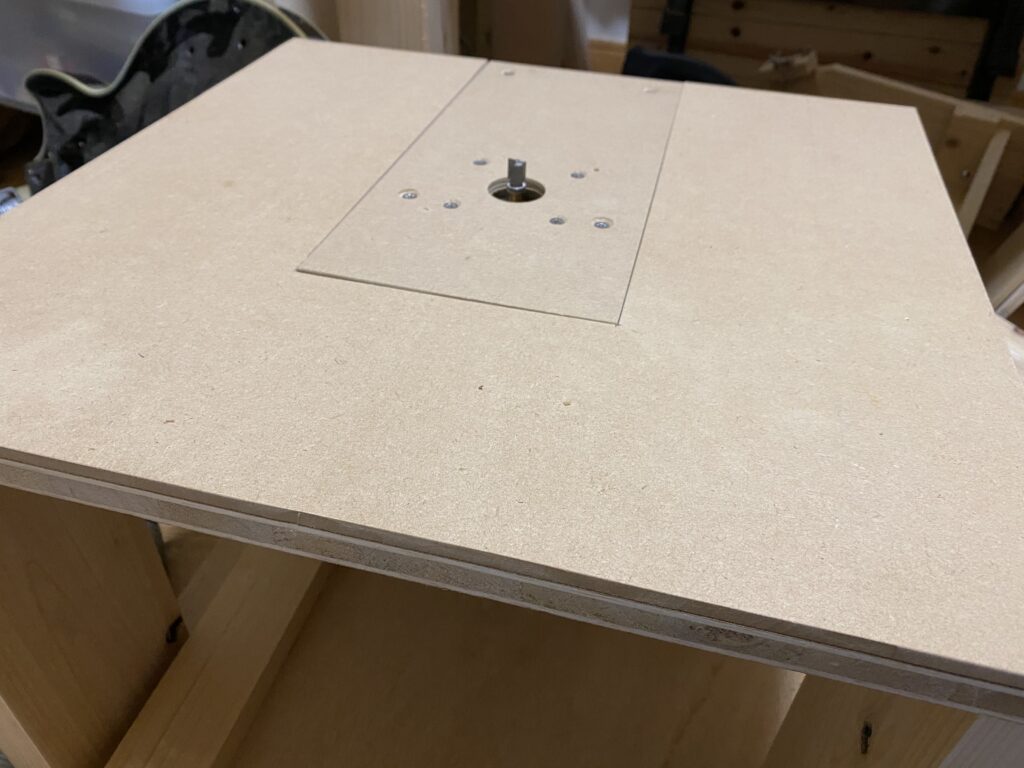

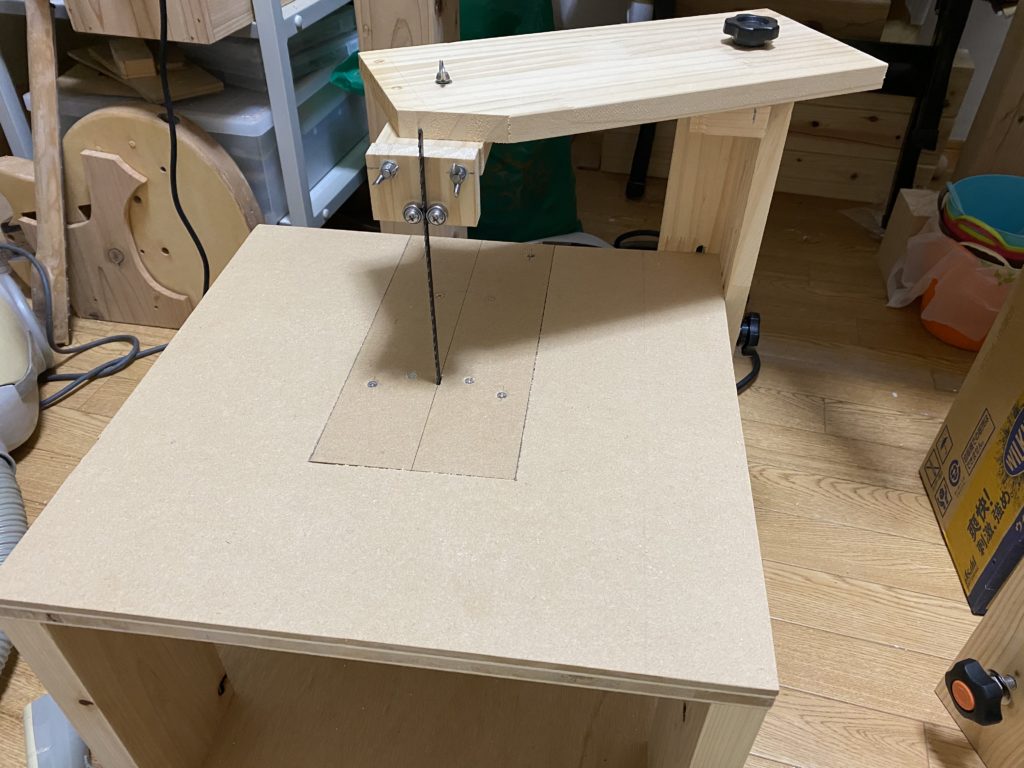

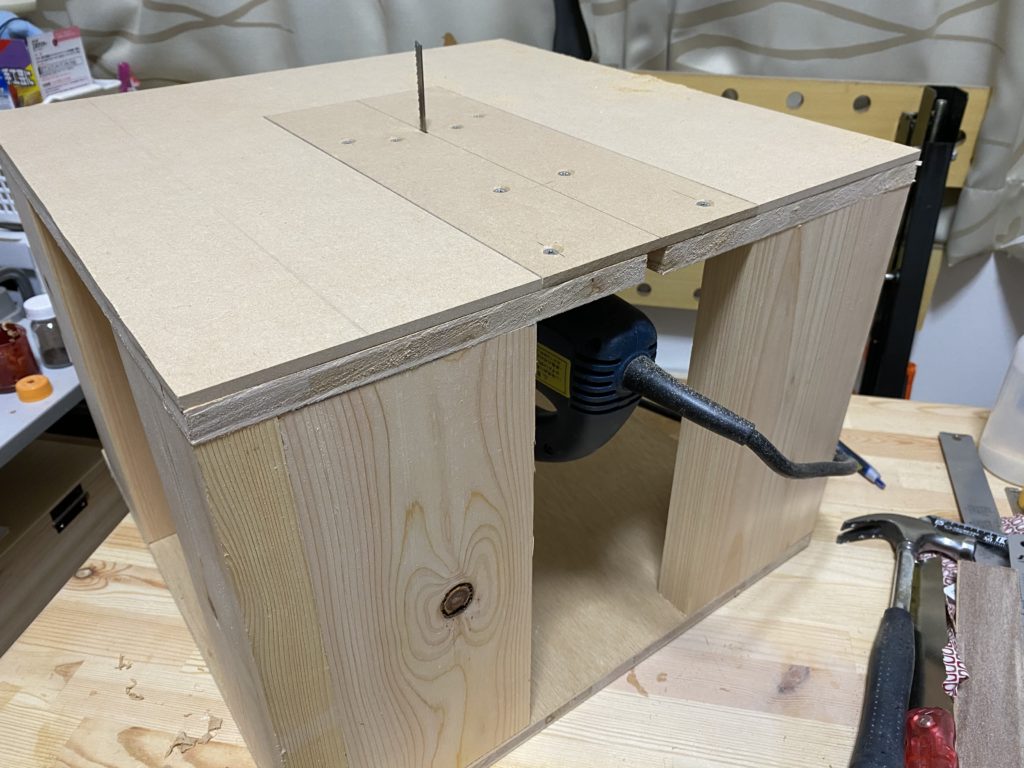

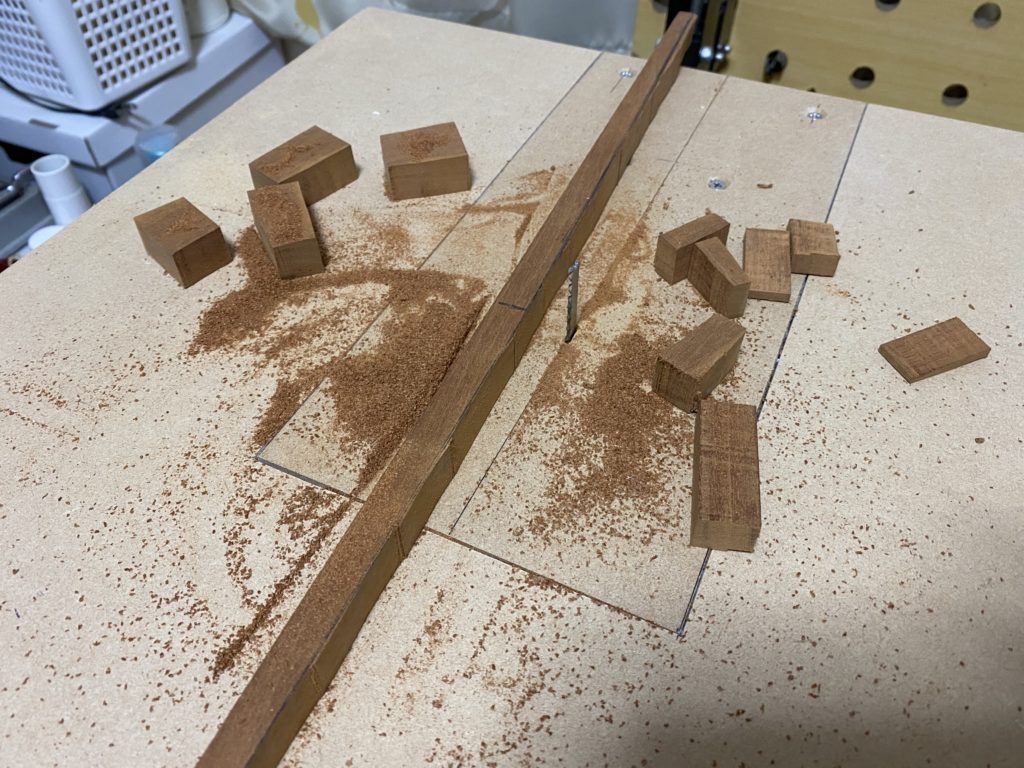

まずは、ジグソーテーブルをプチ・バージョンアップ。スライドテーブルを追加しました。これで簡単に材料を垂直に切断できるわけです。これはこれで、なぜもっと早く作らなかったのか、というほど便利。

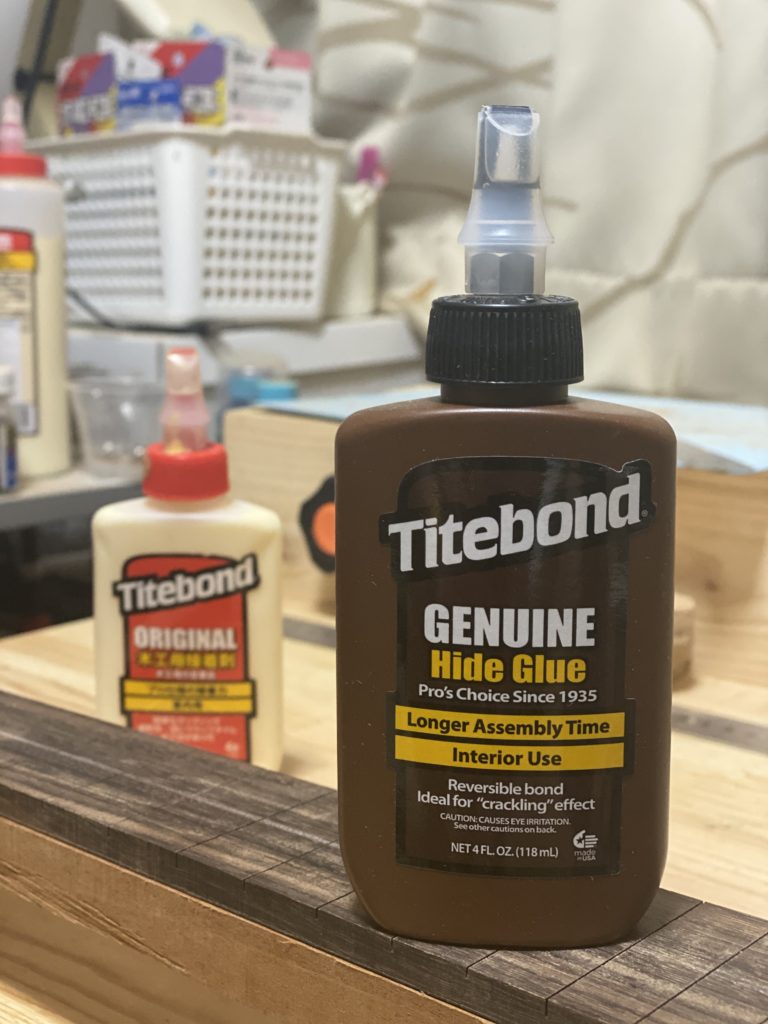

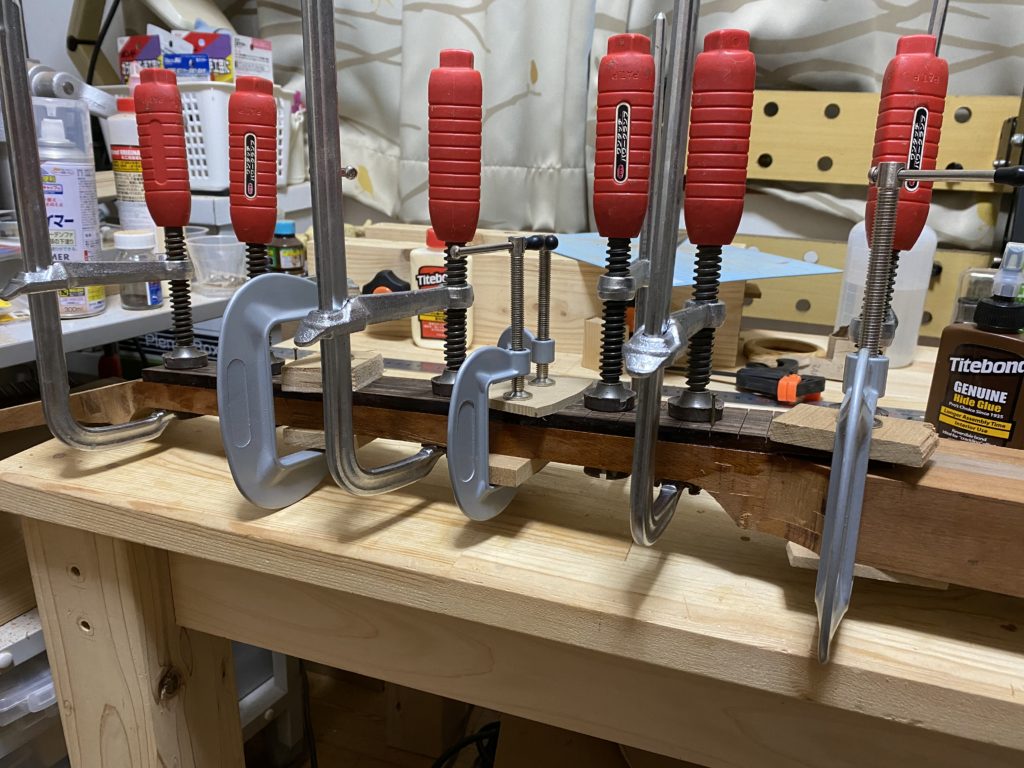

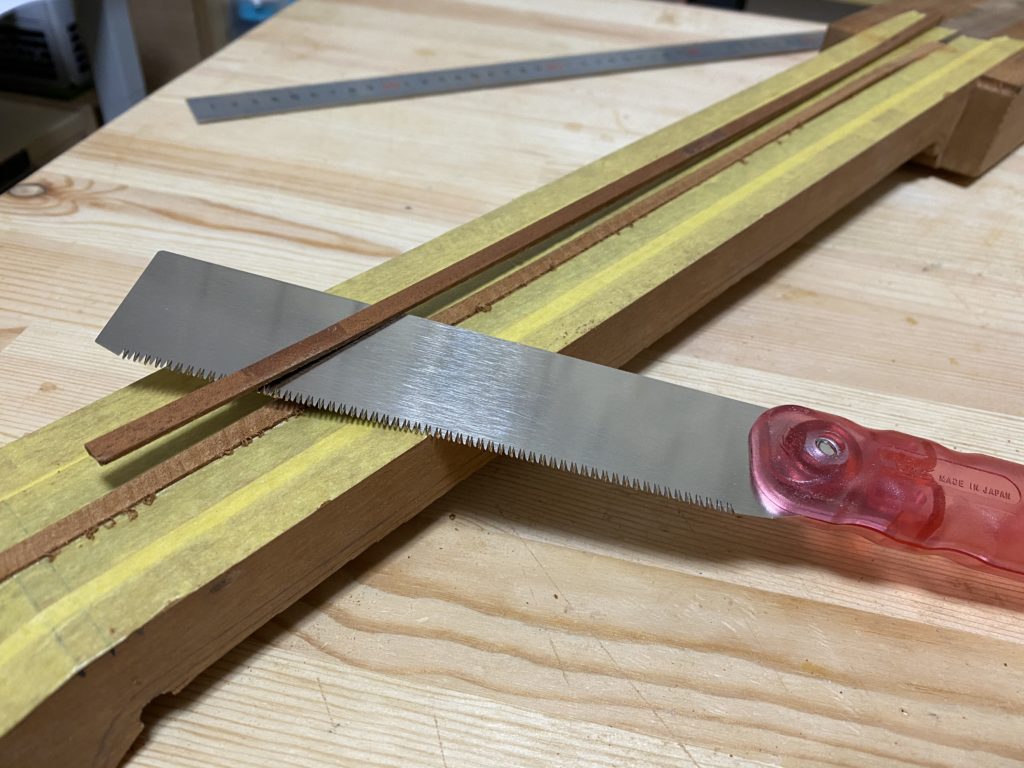

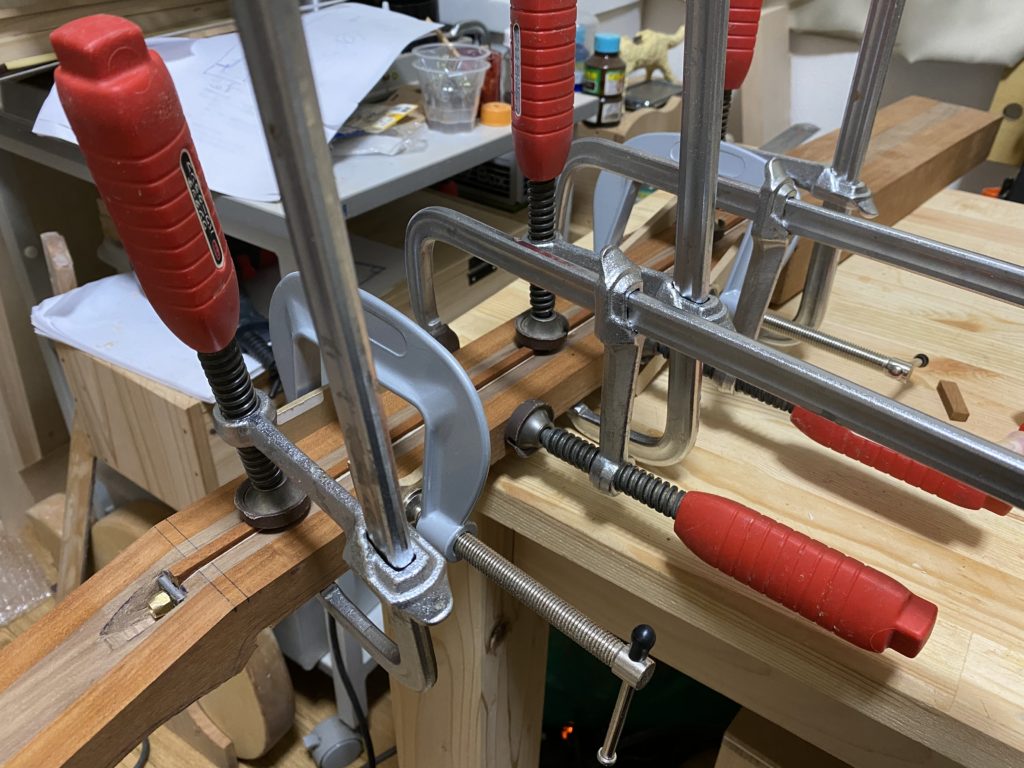

こいつを使って、端材をドゥルルルル! と切断&切断! タイトボンドでペタペタ! 乾くのを待つのが面倒くさいので、半乾きのところをビスで固定!

てなかんじであっという間にできあがりです。自分用なので塗装なんてしません。

さあ、これで仕事がバリバリ捗る……といいんですけどねぇ。