わが家で長らく使ってましたダイソンのスティックタイプの掃除機。

この子が最近、ものの数分で電池切れとういう状態に。

まあバッテリーの寿命でしょうな。

本体の致命的な故障なら

「モーターを摘出して……何に使おう……? うへへ」

となるのですが、バッテリーなら交換すれば直りますからね。使えるだけ使ってゆきましょう。

しかし……、

通販サイトもメーカーも全て品切れ状態。手に入るのは他社製でダイソン対応を謳ういわゆる交換品ばかり。でも純正意外のバッテリーはなるべくなら避けたいものです。

などと考えていた所……何ともよさげな商品を発見。

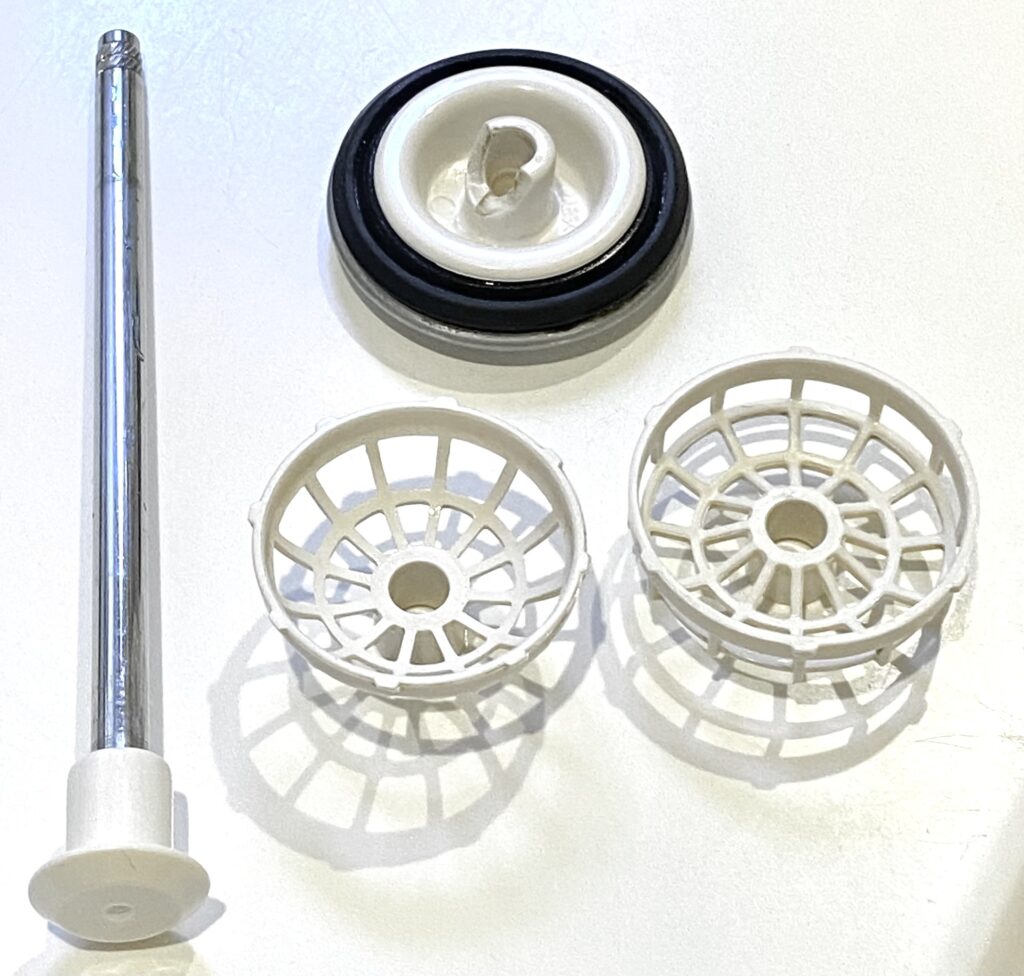

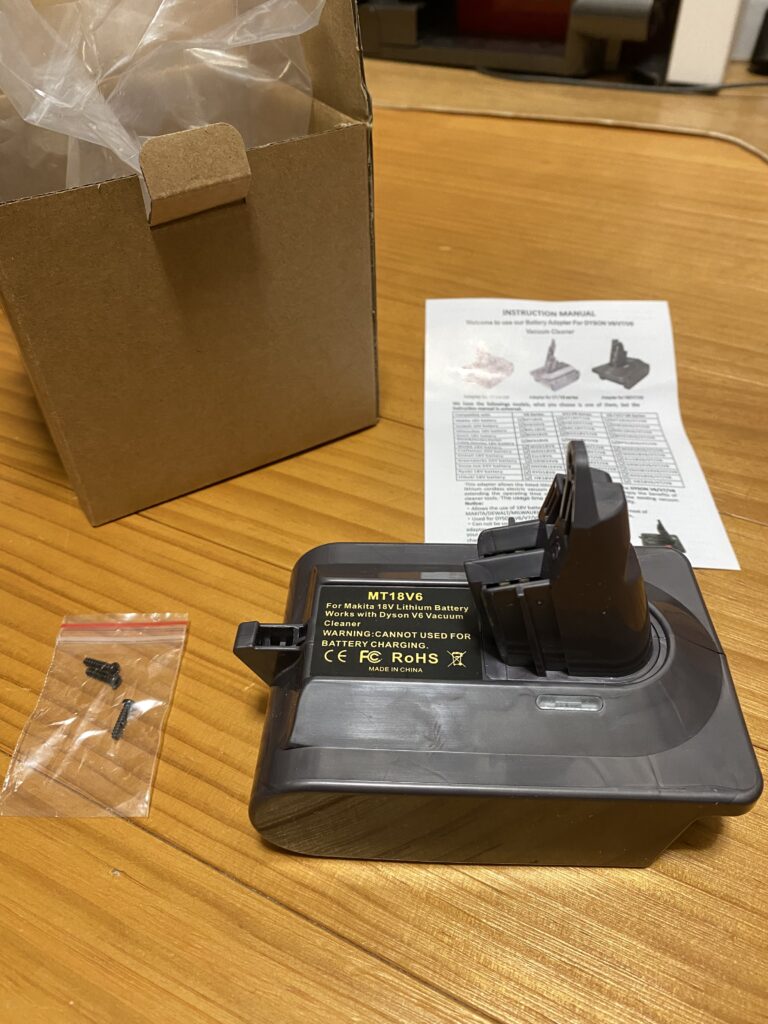

ででーん。ダイソンにマキタのバッテリーが装着できるアダプター!

上記交換バッテリー同様、謎メーカーの物だし、不安がないわけではないのですが、

バッテリーそのものはマキタの物を使うので危険性は高くないのでは? と考え試してみることにしました。

あ。おわかりとは思いますがここから先はメーカー保証などは使えなくなりますんで、皆さま自己責任で楽しみましょう。

交換方法は非常に簡単。

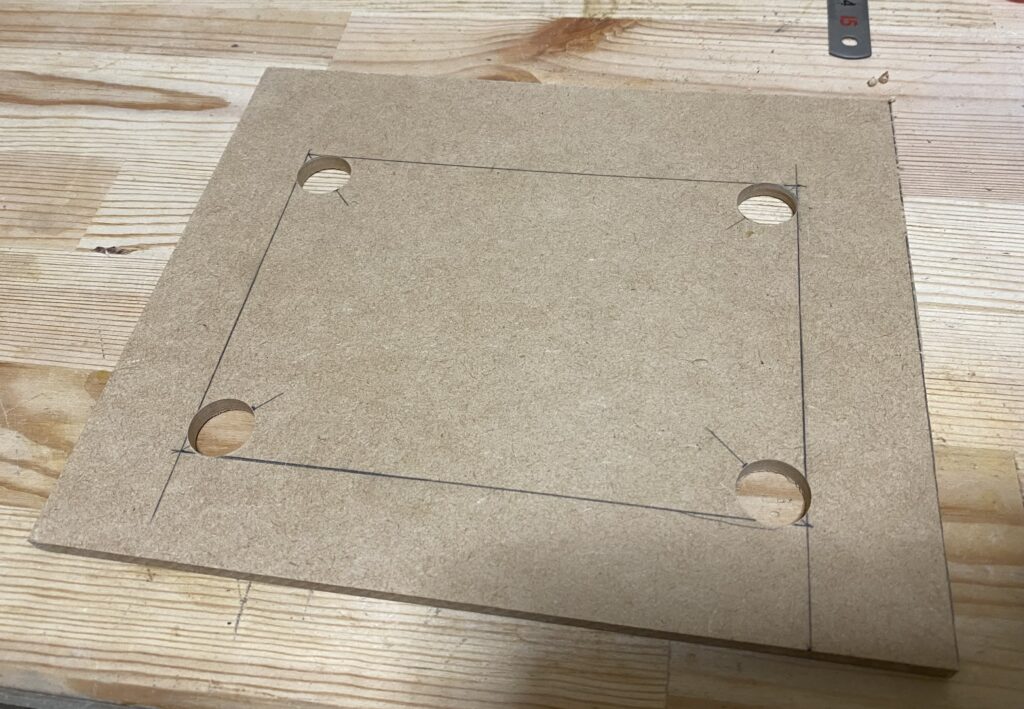

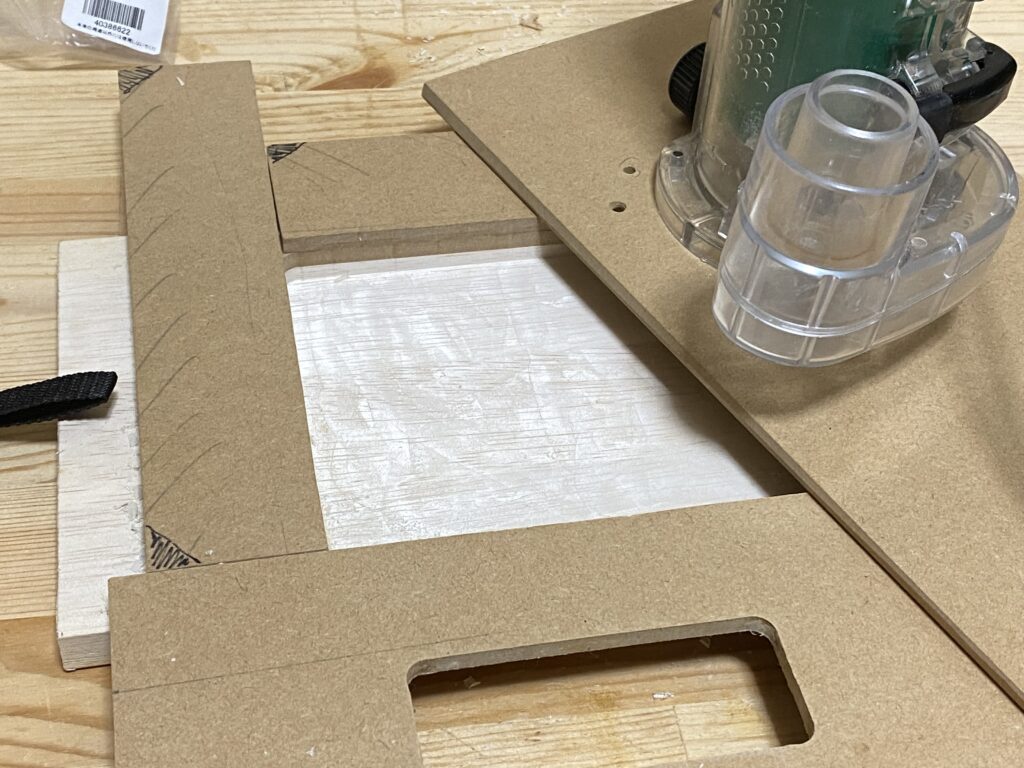

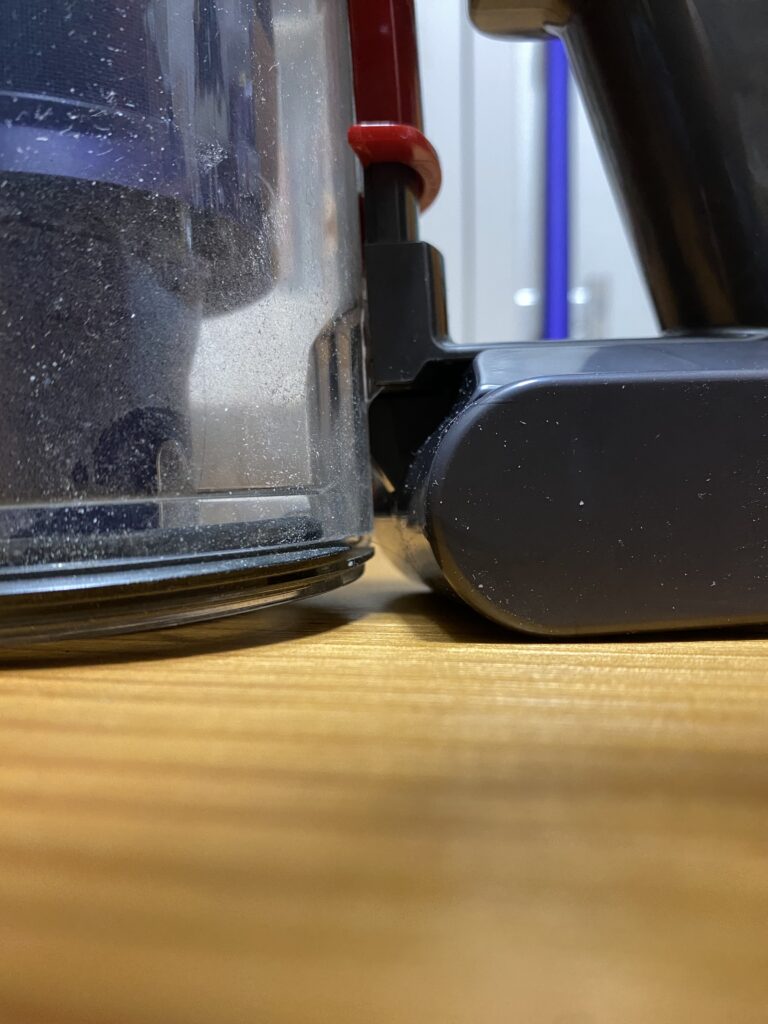

本体ゴミ受けの透明部分を外して、ネジを二本外すと、バッテリーユニットがズボッと抜けます。

そこに本商品を差し込みネジを元通り差し込むだけ……のはずなのですが、

なぜか前方のネジは角度が合わず取り付けられませんでした。

なので今回は後方1本のみで固定。

結果はバッチリ! 今のところ快適に使用できております。手に持って使用する際のバランスも意外と悪くないです。

ただし難点もないわけではありません。

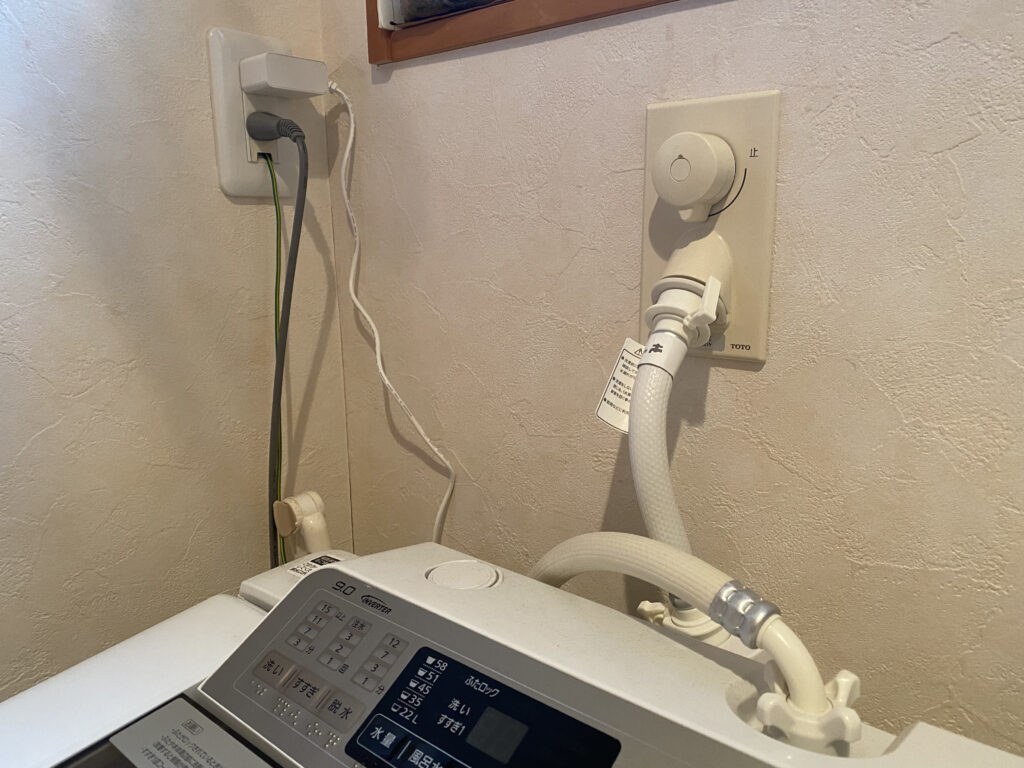

まずは充電用壁掛けホルダーが使用できなくなりました。アダプター部のサイズが若干違うためです。

そして床などに置いた時の安定感はゼロになりました。マキタのバッテリーを外した状態ならそうでもないんですけどね。

今まではその辺の床に置いて使っていたのですが……これを機会に正しい置き場所など決めましょうかね。そしてそのうち前方のネジ穴を加工してみようと思います。