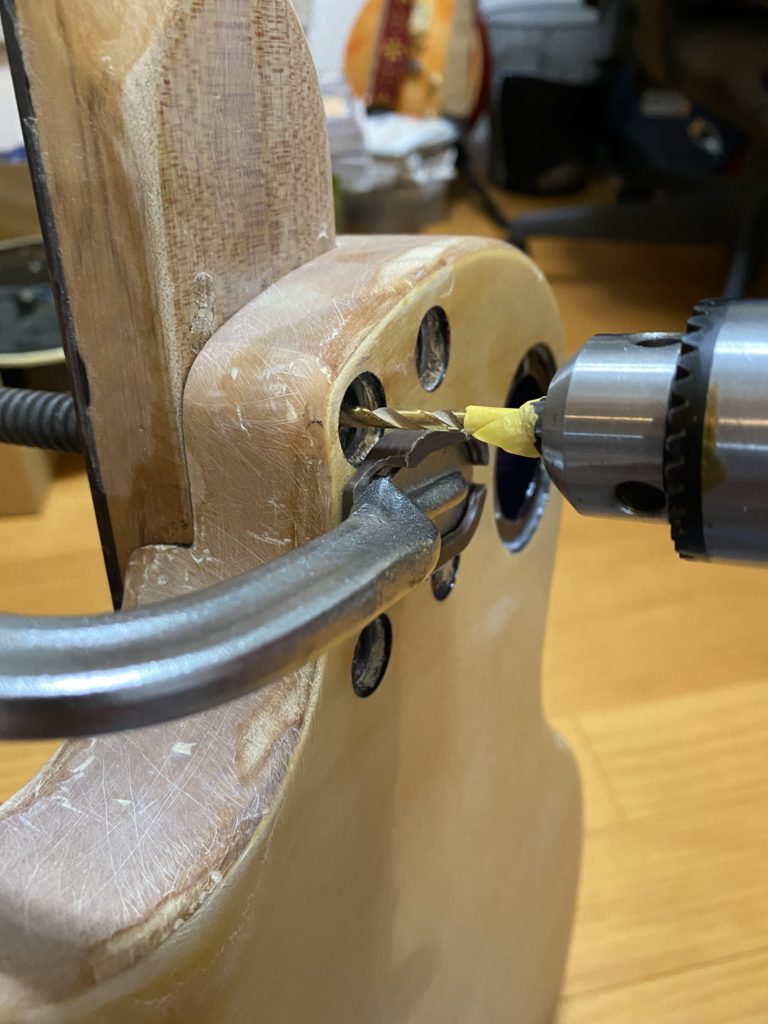

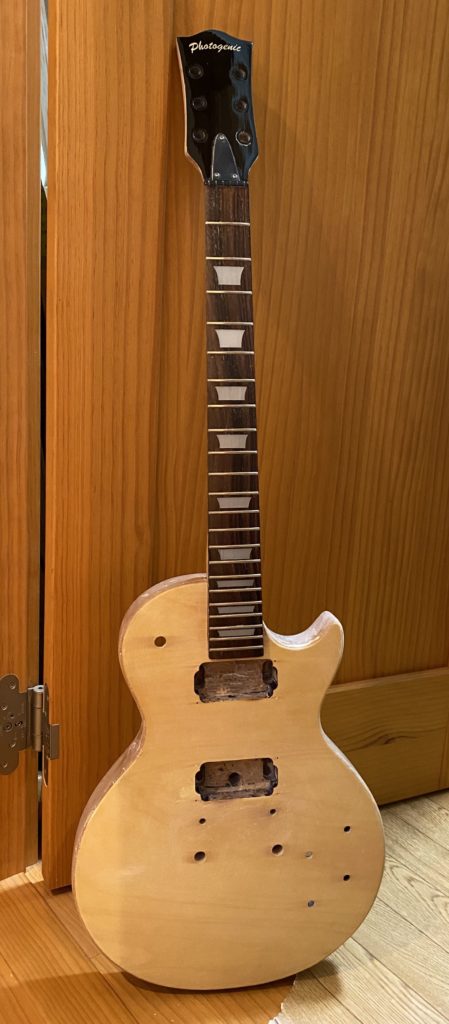

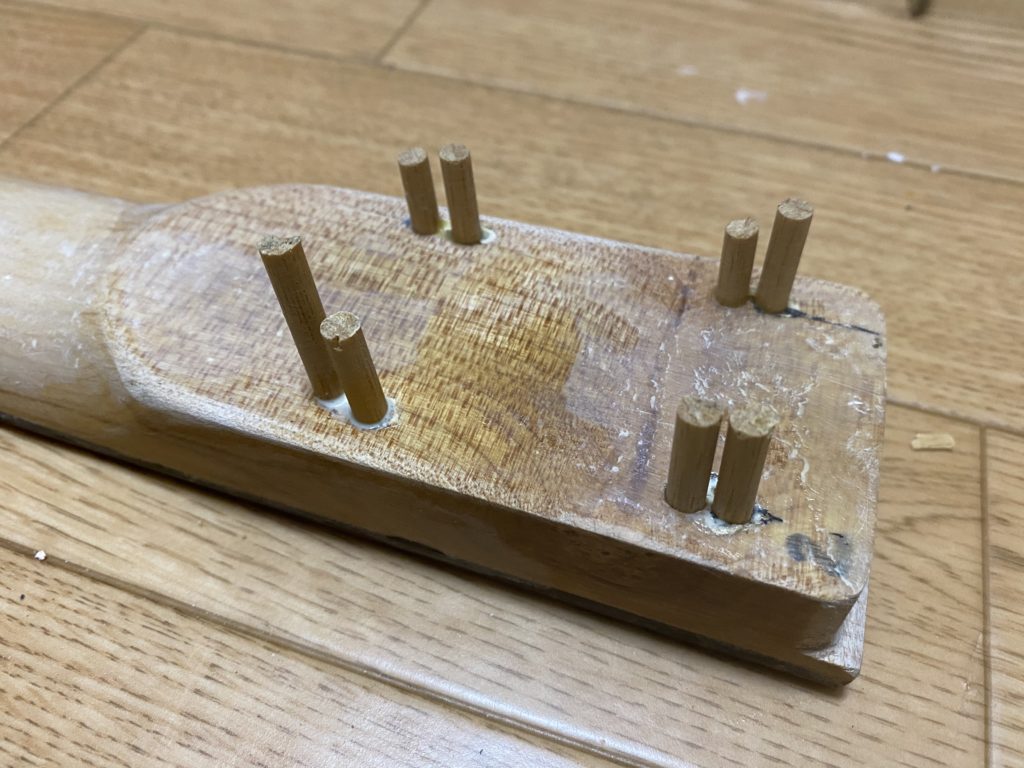

ジャンクパーツで作るレスポールジュニアの続きです。ジュニアといえば、やはりP90ピックアップ1発という男らしい(?)仕様が魅力。今回使うボディはフロント&リアにハムバッカー用のザグリ(ピックアップを付けるための穴。キャビティーと呼ぶ事もあります)が空いていますので、それを埋めてゆきます。

ハムバッカー用のザグリは、なかなか複雑な形をしているため、埋めるとなるとちょっと工夫が必要です。調べてみたところ方法はいろいろあるようです。今回は先人たちの教えを踏襲しつつ、自分なりにアレンジした方法でやってみようかと思います。

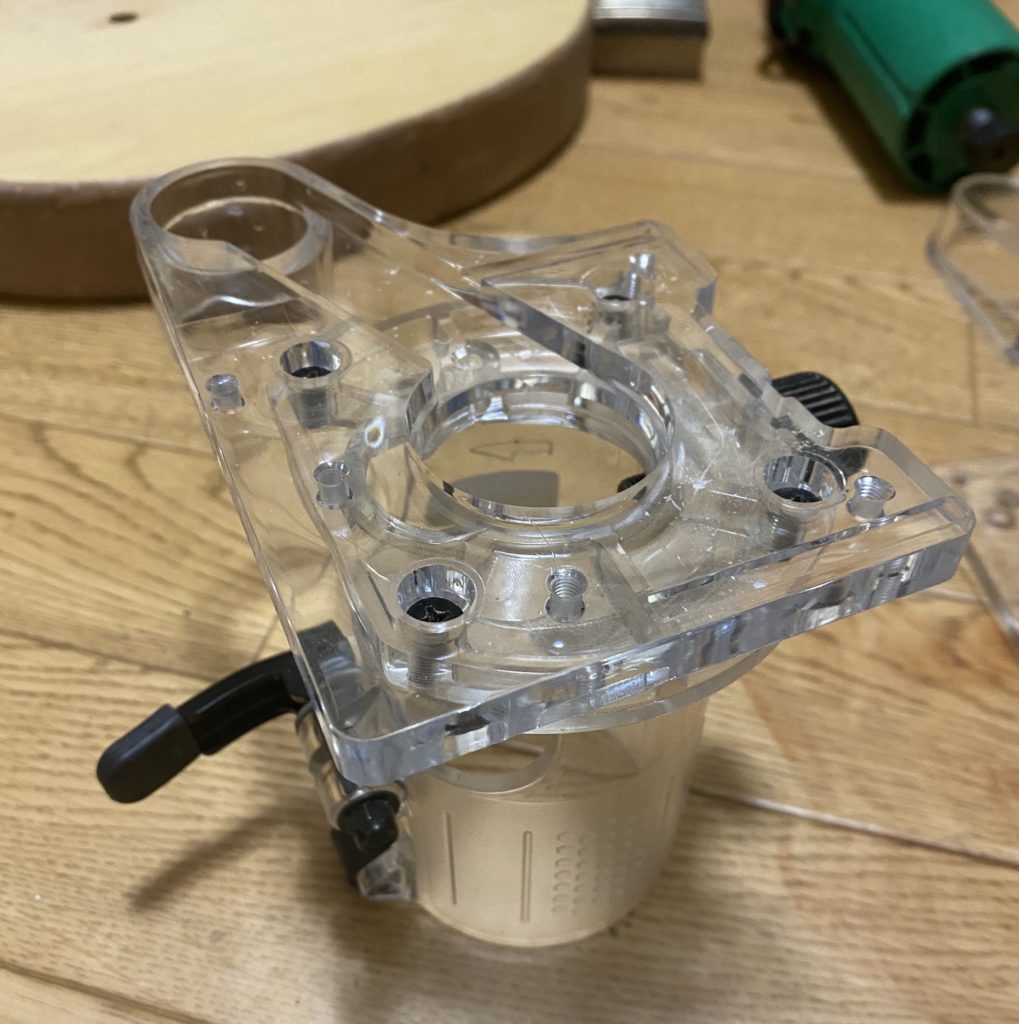

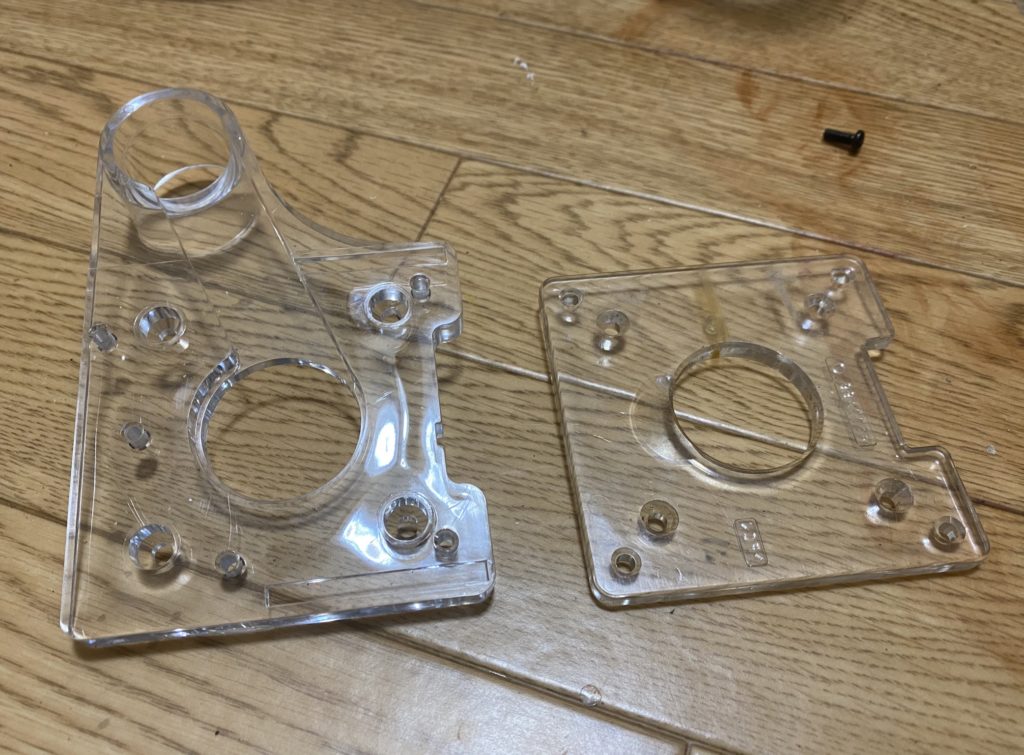

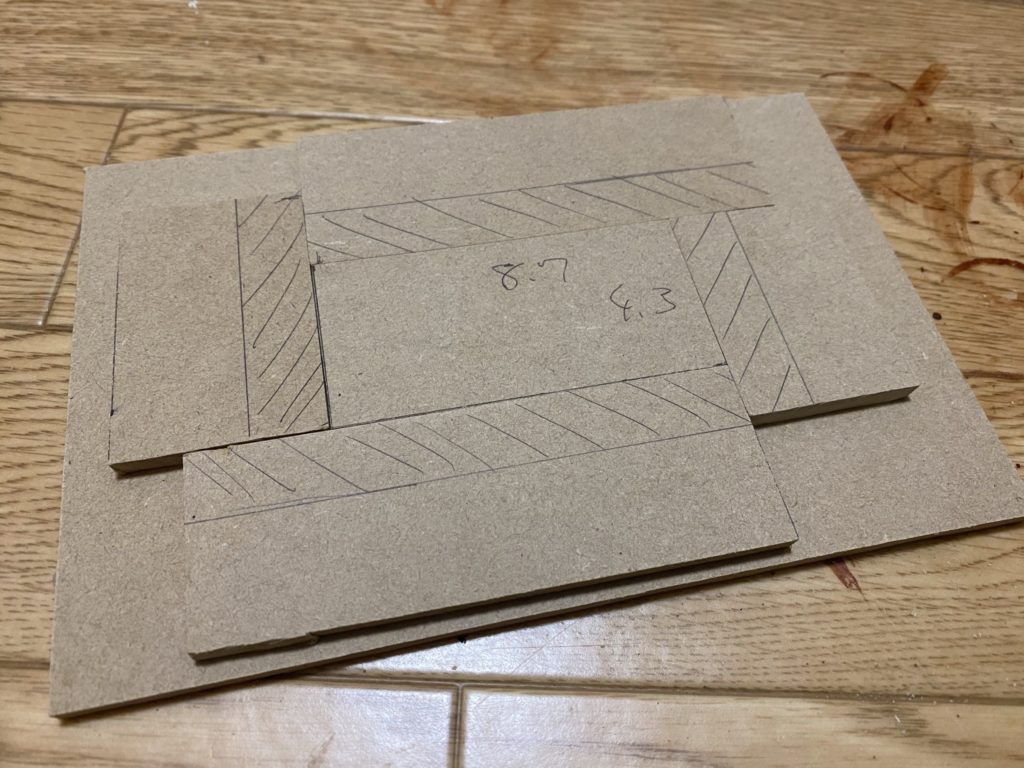

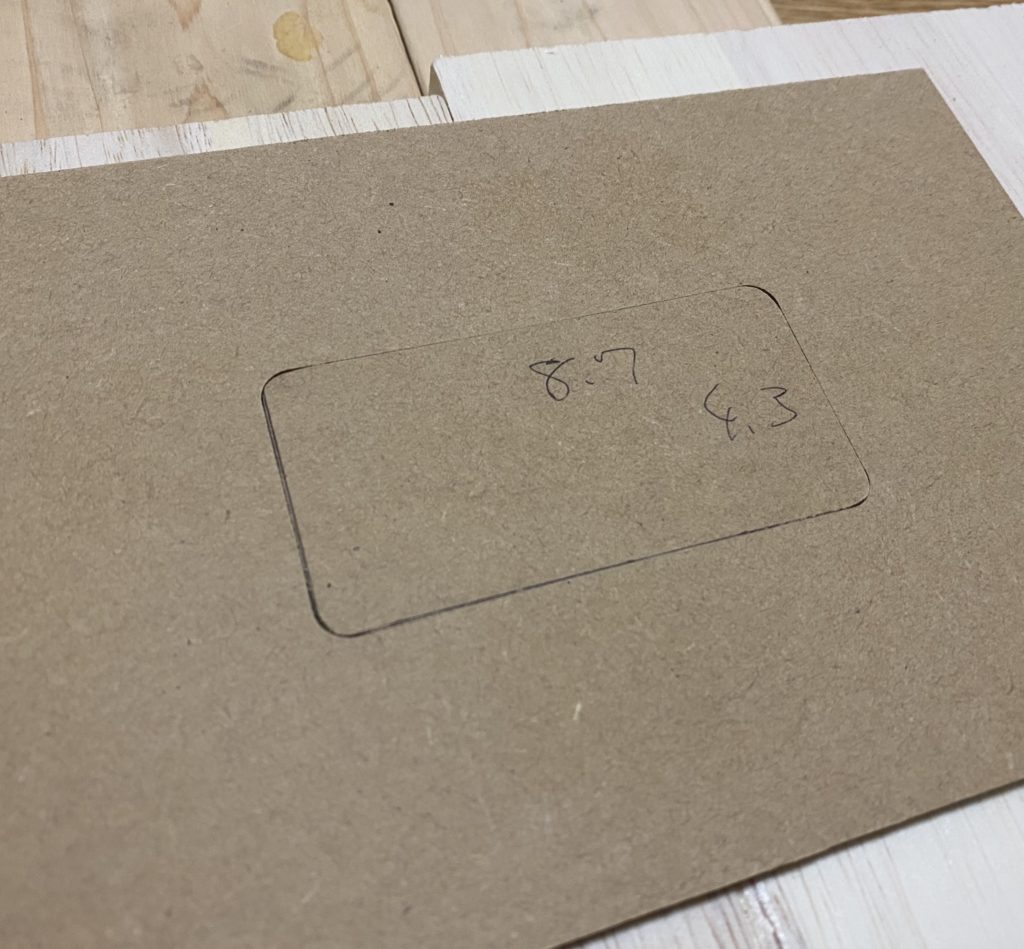

まずは、ザグリ埋め作業用のテンプレートを作りましょう。現在空いているピックアップの穴よりちょい大きいサイズで長方形を決めます。そして同サイズの長方形をMDF板から切り出します。先に説明しますと、これが後に「ザグリ埋め材用テンプレート」となります。

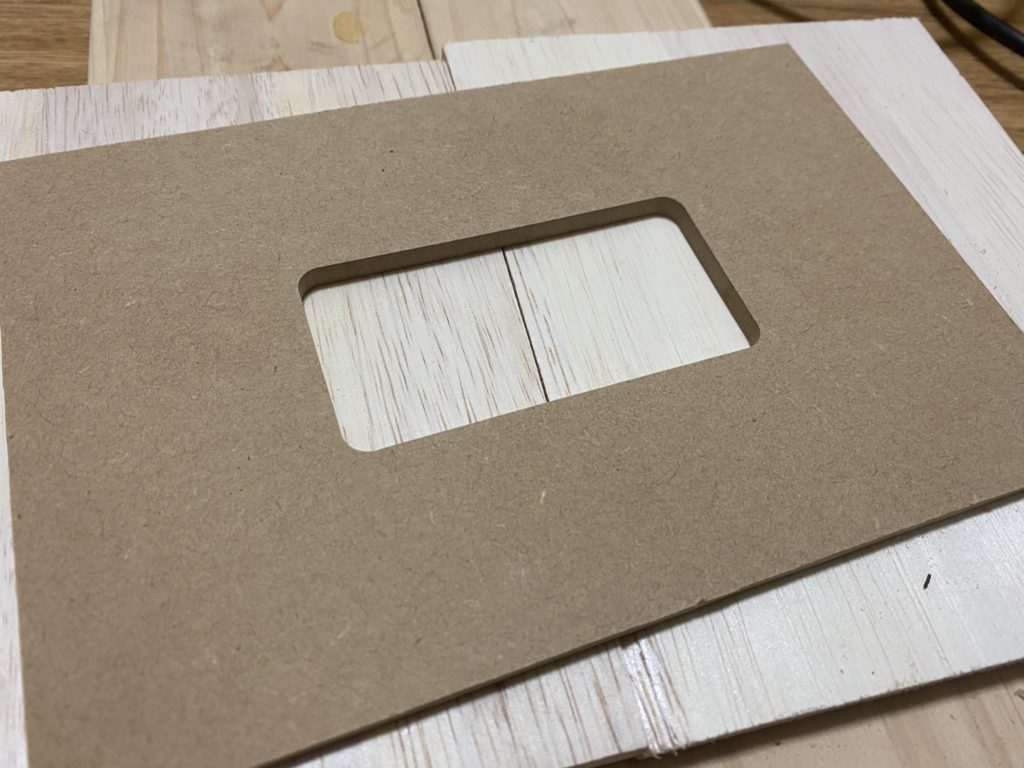

次に、もう少し大きいMDF板を用意します。こちらは「ザグリ穴掘り用テンプレート」となります。この上に先ほどの「埋め材用テンプレート」を置き、さらに別のMDF材で四辺を囲むように両面テープで固定します。

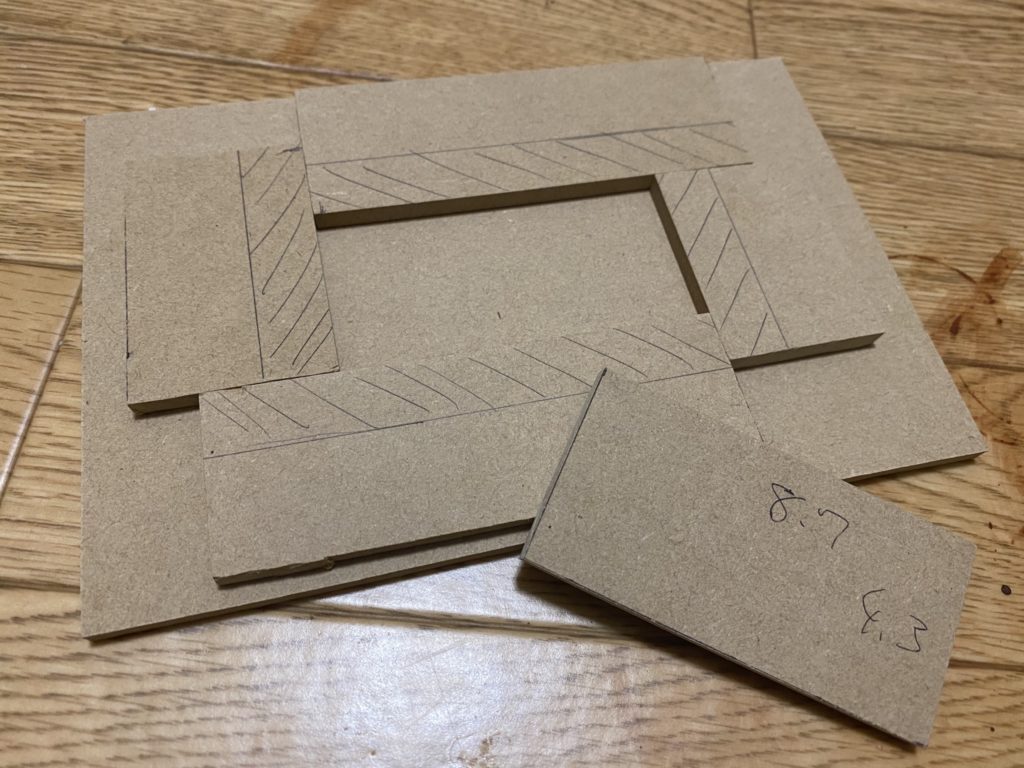

真ん中に置いた「埋め材用テンプレート」を外したら、固定した四辺をガイドにしてトリマーで四角い穴を開けます。まずは「ザグリ穴掘り用テンプレート」ができました。

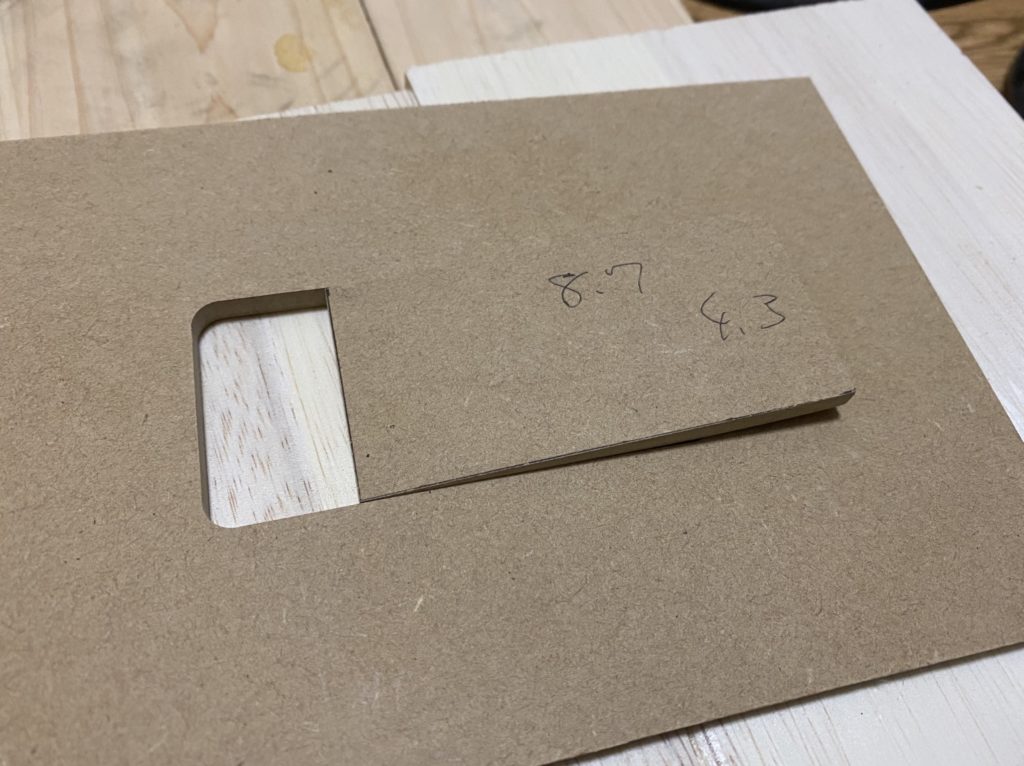

続いて、「埋め用テンプレート」の四隅を「掘り用テンプレート」の四隅の曲線に合うようにヤスリで整形します。

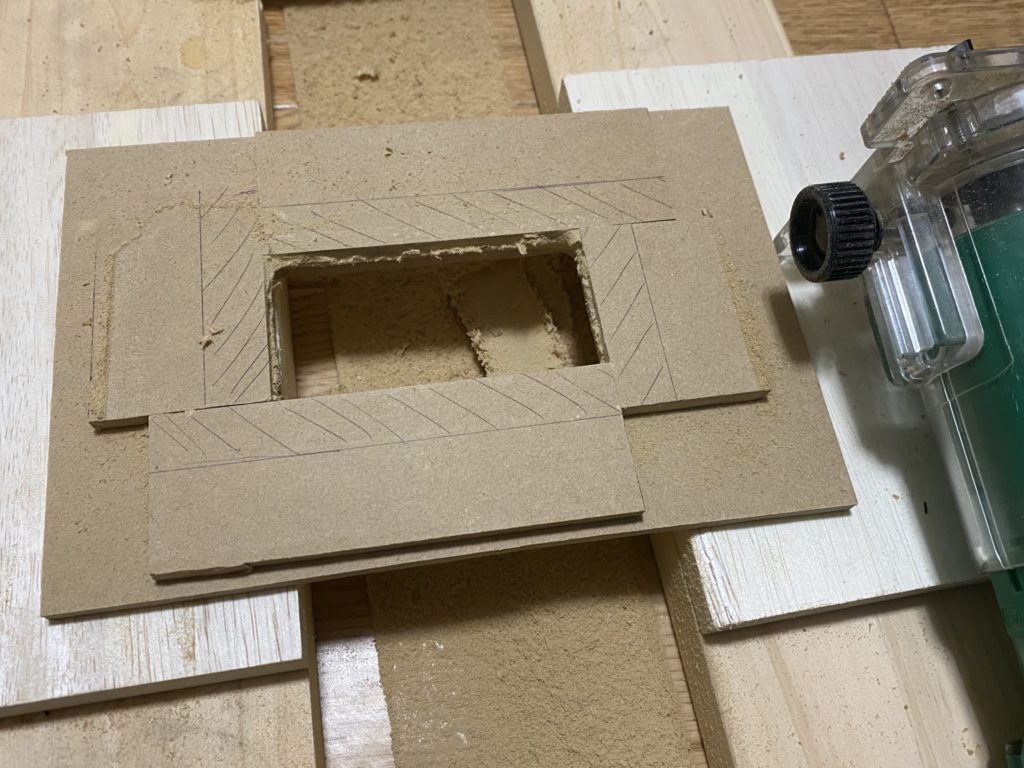

実はこの曲線の精度が結構重要だったりします。曲線のカーブが小さすぎてもハマらないし、大きすぎると隙間が開いてしまう事になるでしょう。などとわかっていつつ、案の定、削り過ぎてしまいました。後で修正しましょう。

はい、というわけで、とりあえす無事に「ザグリ穴掘り用テンプレート」&「ザグリ埋め材用テンプレート」ができました。これらの治具を使って、ボディ側のザグリをシンプルな四角に整形。そして、そこにピッタシ合う木片を切り出して埋める、という段取りです。

次回、早速埋めてゆきましょう。